“好菜在云南”

——决胜战略:云南蔬菜如何在一片同质化中突围而出?

2024年7月,经过近一年的筹备,云南陆良高原菜区域公用品牌正式发布,没想到此次的发布引起了云南省农业农村厅、云南省蔬菜行业协会领导对我们的关注,双方也就此拉开了合作的序幕….

如今,云南蔬菜,凭借其独特的气候、地理条件和丰富的蔬菜品类,已经逐步成为云南省农业的支柱产业,根据云南省统计局2023年数据,云南蔬菜产业实现了“面积、产量、产值”三量齐增:

* 播种面积2008.6万亩,同比增1.8%,规模化向优势产区集中;

* 总产量2960.83万吨,占全国约3.5%,居第11位,同比增长3.6%,较2022 年新增超100万吨;

* 全产业链产值破2200亿元,增速11.8%,远超全省农林牧渔业(4.3%)及农业产值(4.5%)增速,成为云南省乡村振兴与农民增收核心引擎。

然而,随着云南蔬菜的高速发展,其产业也逐步出现了一些挑战和短板:

1、气候与生态:灾害频发+土壤退化,生产稳定性受冲击。立体气候既造就种植优势,也使极端天气(倒春寒、干旱、冰雹等)成为常态,直接损毁作物与设施。叠加长期高强度种植导致的土壤酸化、盐渍化及连作障碍,土壤肥力下降、土传病害加剧,形成“灾害-退化”恶性循环,削弱抗风险能力。

2、病虫害与品控:防控难+残留风险,高端市场准入受限。复杂气候与密集种植助长病虫害滋生,迫使部分种植户形成“用药依赖-抗性升级”循环,虽然检测合格,但对绿色认证、出口(尤其欧盟、日本等高标准市场)等高端市场的发展,构成了潜在威胁。

3、品种与市场:结构失衡+竞争力弱,价值提升遇瓶颈。品类以叶菜类为主导,同质化严重,易因产量波动或季节变化导致“菜贱伤农”。高端产品(绿色、有机)供给不足,种子研发滞后,难以满足消费升级需求。面对山东寿光等产区的规模化、设施化竞争,耐储类蔬菜价格优势流失,高端市场突围乏力。

4、供应链与物流:冷链断链+流通低效,效益流失显著。产地预冷设施不足、冷链集配中心分布不均,导致“最先、最后一公里”的双重断链,鲜菜腐损率高。传统流通环节层级多(农户→经纪人→零售商),加价与损耗双重挤压利润;跨省/跨境物流距离远、成本高、衔接不畅,进一步削弱价格竞争力。

5、品牌与话语权:建设滞后+溢价缺失,市场认同度低。虽有“陆良高原菜、丘北辣椒、元谋番茄”等区域代表名片,但缺乏对“云南蔬菜”这张王牌进行统一的品牌、包装、营销及价值挖掘,难以将云南地理生态优势转化为市场溢价,产品陷入同质化低价竞争,导致出口中缺乏定价权,附加值流失严重。

6、生产主体与协同:小农户分散+组织化低,产业联动弱。中小农户仍是主力,标准化生产技术不足,品控能力参差不齐,难达绿色认证与出口标准。合作社与龙头企业带动有限,产业链各环节(生产、加工、物流)协同不足,精深加工率仅约10%,小农户议价能力弱,抗风险与增收能力受限。

7、外部竞争:产地替代+壁垒抬高,市场空间被挤压。山东寿光、广西、海南等产区通过规模化、设施化升级抢占市场,云南叶菜、耐储蔬菜价格优势被稀释。同时,消费升级倒逼品质与安全标准提升,国际市场技术性壁垒(农残限量收紧)抬高准入门槛,而品牌与供应链短板使其应对乏力。

显而易见,云南蔬菜存在的产业挑战非常多,但若个个都想抓,只会把资源撒成胡椒面——钱花了、时间耗了,却很难看到成效。

所以,云南蔬菜需要的不是系统化点对点的问题解决之道,而是要抓“一个点撬动全局”的决胜阵地。就像打仗,我们不能分散兵力守100个山头,而是要集中火力猛攻“拿下就控全场”的那个战略制高点。

对于云南蔬菜而言,想要在激烈的市场竞争中占据优势,品牌无疑是必须抢占的制高点。

那么,云南蔬菜为什么非走品牌化道路不可?

从本质来看,云南蔬菜区域公用品牌堪称“产业价值指挥棒”。一旦“云南蔬菜”的品牌真正树立起来,能得到消费者的认可、渠道商的青睐,资本自然也会主动向其靠拢。如此一来,整个产业便能形成一个良性的“赚钱循环”:农户为了借助品牌的影响力,实现“多、快、好”地盈利,会主动遵守生产标准;渠道方为了依托品牌和优质产品赚取更多收益,会全力完善冷链物流体系、降低产品损耗;政府为了守护好这个“产业钱袋子”,会推动各部门形成合力,将政策支持、技术指导、资金扶持等资源集中向品牌建设和产业发展倾斜。原本那些“要我做”的事情,会转变成“我要做”的自觉行动,整个产业经济链的齿轮也会因此自动高效运转起来。

由此可见,品牌对于云南蔬菜产业的重要性,已经无需多言。

不过,云南蔬菜要想成为真正有影响力的品牌,就必须突破一个关键点——砸开消费者的“认知脑壳”。这意味着云南蔬菜要通过有效的方式将品牌信息植入消费者的心智,与他们建立深度互动,最终转化为稳定的核心购买力,只有这样,云南蔬菜的品牌价值才能真正落地生根。

要想解决这个关键点,就必须解决消费者的“买菜三问”:

1、这菜好在哪?

山东说“科技种菜,新鲜到家”,海南喊“热带菜,够味”,云南只说“生态好”——这词太泛,谁都能喊,消费者记不住,等于白说。

2、凭什么信你?

“生态、有机、新鲜、好吃”喊了十年,市场早听疲了,云南蔬菜没有一个“不得不信”的硬证据,说再多都是空的。

3、为什么非买你的不可?

云南的“十里不同天、立体小气候、蔬菜黄金种植带”是老天爷独赏的优势,可这优势藏在地里、飘在风里,没变成消费者“非买不可”的理由。结果就是,好东西只能跟别人打价格战,金饭碗端成了瓷碗。

这就是死穴:捧着生态的金疙瘩,却没给消费者一个“看得见、摸得着、记牢了”的认知抓手。优势说不透,信任立不住,独特性传不开,产业再大也难值钱。

所以,云南蔬菜的决胜战略就一条:all in品牌,把“云南蔬菜”的好说透、证据做实、独特性砸进消费者脑子里。

基于此,天锐灵动为云南蔬菜区域公用品牌构建了8大决胜战略。

一、决胜命名:地域出处就是地道证明,把地域信任刻进名字里!

区域公用品牌的命名,必须实名制——区域名是根,品类名是证,把这份自带的信任刻进名字,才是让所有人“一眼认、顺口叫、不用想”的终极密码。

最开始,云南省农业农村厅、行业协会的领导想用“云菜”这个简称,作为品牌名。

但简称最大的问题是:云南蔬菜可以等于“云菜”,但“云菜”不一定等于“云南蔬菜”,在做命名测试的时候,我们发现消费者看到“云菜”,得愣一下才能反应过来——“这是产自云南的菜还是什么?”,这一愣,就是认知损耗,将对云南蔬菜品牌直接构成传播、购买阻力。

所以,天锐灵动一直在讲,消费者可以用简称甚至外号称呼某个品牌,比如阿里巴巴,大众会称呼“阿里”。但如果品牌方自己主动用简称,那就是自毁长城。

此外,如果启用“云菜”作为品牌名,等于把“云南”这两个字的金招牌藏了起来。要知道,“云南”不是普通的地名,是亿万人脑子里“绿色植物王国、高海拔日照足、好山好水出好物”的集体认知,是刻在骨子里的“生态好、菜就好”的信任状。这俩字,是多少广告都换不来的心智资产,如果用一个模糊的“云”字给稀释了,这不就等于拿金元宝换成了碎银子吗?

基于此,在天锐灵动建议下,最终云南省农业农村厅、蔬菜行业协会放弃了“云菜”,确定了“云南蔬菜”这个金字招牌。

“云南蔬菜”四个字,好就好在简单、直接、秒懂,不用解释,消费者自动联想:“哦,云南的,那地方生态好,菜肯定错不了。”这是亿万人共有的认知,是现成的信任背书,不用品牌方花一分钱教育。

消费者买的时候,不用猜“云菜”哪里来;渠道商卖的时候,不用解释“云菜”是什么;我们自己说的时候,不用费劲铺垫——“云南蔬菜”四个字,就是最直接的购买理由:“云南菜,错不了”。

地域是品牌的出生证,出处是品质的通行证。名字不用耍聪明,把“云南”这两个字堂堂正正放进去,就是把地域的信任刻进消费者的脑子,让每一棵蔬菜都带着“云南”的烙印——这不是麻烦,是让品牌一出场就自带胜算的决胜之道。

二、决胜认知:把云南的“先天信任”变成“购买指令”

天锐灵动凭借 13 年的策划经验发现,打造区域公用品牌切忌盲目折腾,尤其要避免无中生有的 “概念制造”,而应学会从 “现成的、消费者脑子里已有概念且愿意相信的东西”入手。

经过多次深入研究,天锐灵动认为,云南蔬菜需要用一句话精准撬动消费者的认知,用简单、秒懂且熟悉的语言,将 “云南先天认知”转化为 “伸手买”的具体消费指令。

基于这样的思路,天锐灵动经过反复推敲与打磨,最终为云南蔬菜确定了核心传播语 —“好菜在云南”。

这一表述看似简单,却精准抓住了消费者对云南的固有认知:云南拥有得天独厚的自然环境,阳光、土壤、气候等条件都为优质蔬菜的生长提供了天然优势。“好菜在云南”既贴合消费者心中对云南 “物产丰饶、品质优良”的既有印象,又以直白有力的语言完成了从认知到行动的引导,让消费者在选择蔬菜时,能自然而然地将 “云南”与 “好蔬菜”画上等号,从而产生购买冲动。

此外,这五个字并非普通广告,而是消费者的买菜指南,更是让云南蔬菜成为消费者的 “行动反射器”。

想象一下:消费者在菜市场拿起带 “云南蔬菜”标签的黄瓜,不用看检测报告,不用听小贩介绍,脑子里 “叮”一声就弹出 “好菜在云南”,手已经下意识地把黄瓜扔进购物篮了。这时候,那点 “先天信任”才算真正变现了,从心里的 “有点好感”,变成篮子里的 “非它不可”。

说到底,就是要把大众对云南朦胧的好印象,用 “好菜在云南”简单直接地砸实,再通过无数次重复将其焊死在消费者心智中,变成条件反射:

买菜时,先看是不是云南的;

被问哪的菜好,张嘴就说 “云南的”;

看到 “云南”俩字,手自动就伸过去。

这才是把老天爷赏的天赋异禀,转化成源源不断的现金流。

三、决胜战略:找到“不可复制的垄断性优势”,夯实“好菜在云南”的购买指令

天锐灵动《决胜战略》方法论:找到不可复制的垄断优势,给消费者一个“相信”的理由,让对手无法跟进。

这个理由必须符合两个标准:

1、云南独有,对手偷不走;

2、消费者能够秒懂、秒传。

而这样的标准,并非隐藏在科技、品种和种植方式之中,而是存在于位置、地貌、气候、温度、土壤、日照、北纬等地域不可复制的先天宝藏里。

我们翻遍云南的地理数据、气候图谱、蔬菜品类清单后发现:表面上看,云南蔬菜的核心根基是 “生态好”“品种多”,但究其本质原因,却是一串数字 —— 北纬 21°8′—29°15′。

从竞争角度来看:

山东位于北纬 34°22.9′ - 38°24.01′

河北位于北纬 36°05′- 42°40′

河南位于北纬 31°23′ - 36°22′

而云南,则位于北纬 21°8′ - 29°15′,这意味着云南跨越 8 个纬度带。从热带到温带再到冷凉带的气候分层,形成了云南蔬菜的独特禀赋,使其能同时生长 2000 多个品种的蔬菜,实现全季节供应,且每种蔬菜都可以在最适配的气候中积累风味(糖度、水分、脆度),这是独一无二的优势。

这种 “跨纬度生态多样性”是山东、河北、河南等产区无法复制的,构成了天然壁垒。

因此,“云南蔬菜凭什么好”的决胜密码就是:北纬 21°8′—29°15′,北纬跨度越大,菜越好吃。

我们把 “北纬跨度大”转化为 “好吃指数”,让 “跨度越大,菜越好吃”成为心智共识,这是 “让对手绝望”的起点,因为这样的禀赋不可复制,一旦认知形成,对手再讲 “生态、有机、新鲜、好吃”都成了次要因素。

四、决胜形象,让“好菜在云南”成为决胜视觉武器

决胜符号的本质,是找老百姓脑子里本来就有的东西—— 别搞设计自嗨的“原创艺术”,要充分利用“消费认知”,还原消费者喜欢、愿意、相信的东西!

1、喜欢看到的:符号必须要明确品类

喜欢看到的底层逻辑,是符号必须“秒锁品类”—— 因此,我们直接设计了一片菜叶,让消费者瞥一眼,就钉死“这是卖菜的”,绝不能和鲜花、茶叶、山货搞混。

2、愿意看到的:符号得踩中“熟悉和期待”

把大众对云南山峦叠起的熟悉和期待,直接融合塞进图形里,并直接展现云南蔬菜的好。

3、相信看到的:符号要当“信任印章”

符号底部,将“云南蔬菜”加粗放大,等于给每棵菜盖了个“云南认证章”——消费者看见,就像看见防伪标,自动相信“这菜差不了”。

所以,符号不是美学设计,是认知设计!

要让消费者一秒懂、一秒信、一秒买——当他们看到品牌符号时,脑子里蹦的不是“设计真牛”,而是“这东西我熟悉、信得过、愿意买”,这才叫决胜符号!

4、在符号里植入“条件反射式购买指令”,传播效果必翻倍!

将“好菜在云南”行动按钮,“北纬21°8′—29°15′”信任状,“北纬跨度越大,菜越好”购买指令,植入整体符号,制造专业、安全感,让云南蔬菜更可信!

5、颜色符号:抢占颜色原力,构建品牌资产

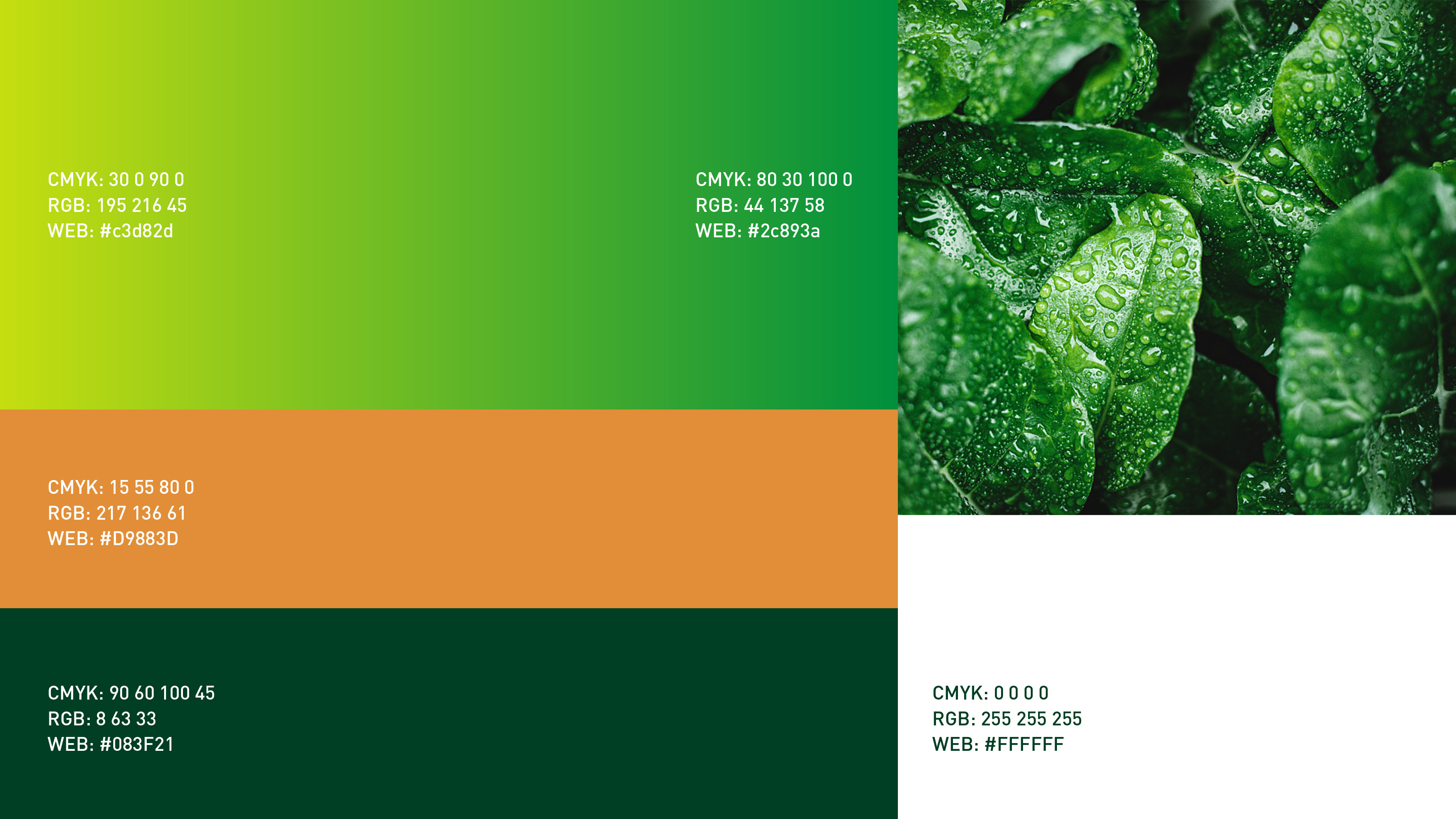

云南蔬菜的色彩体系并非单纯追求美观,而是为了构建品牌资产,将消费者对云南生态、蔬菜新鲜度和阳光养分的既有信任融入色彩中:

云南绿:借助大众对“云南=绿色生态”的固有认知,让消费者看到这抹深绿就联想到云南干净的生态环境,是承载“生态信任”的色彩。

蔬菜绿:采用新鲜蔬菜的过渡绿,触发消费者“新鲜=该买” 的本能反应,是推动“购买行动”的色彩。

阳光黄:利用“云南日照充足”的认知,让消费者看到橙黄色就联想到蔬菜因充足日照而养分丰富,是证明“养分充足”的色彩。

这些颜色如同品牌资产的 “储蓄罐”:云南绿储存着生态信任,蔬菜绿储存着新鲜行动值,阳光黄储存着阳光说服力。它们将共同助推消费者形成 “云南蔬菜 = 生态好、新鲜、养分足” 的固定认知。

而这,正是云南蔬菜色彩运用的核心逻辑 —— 通过色彩构建品牌资产。

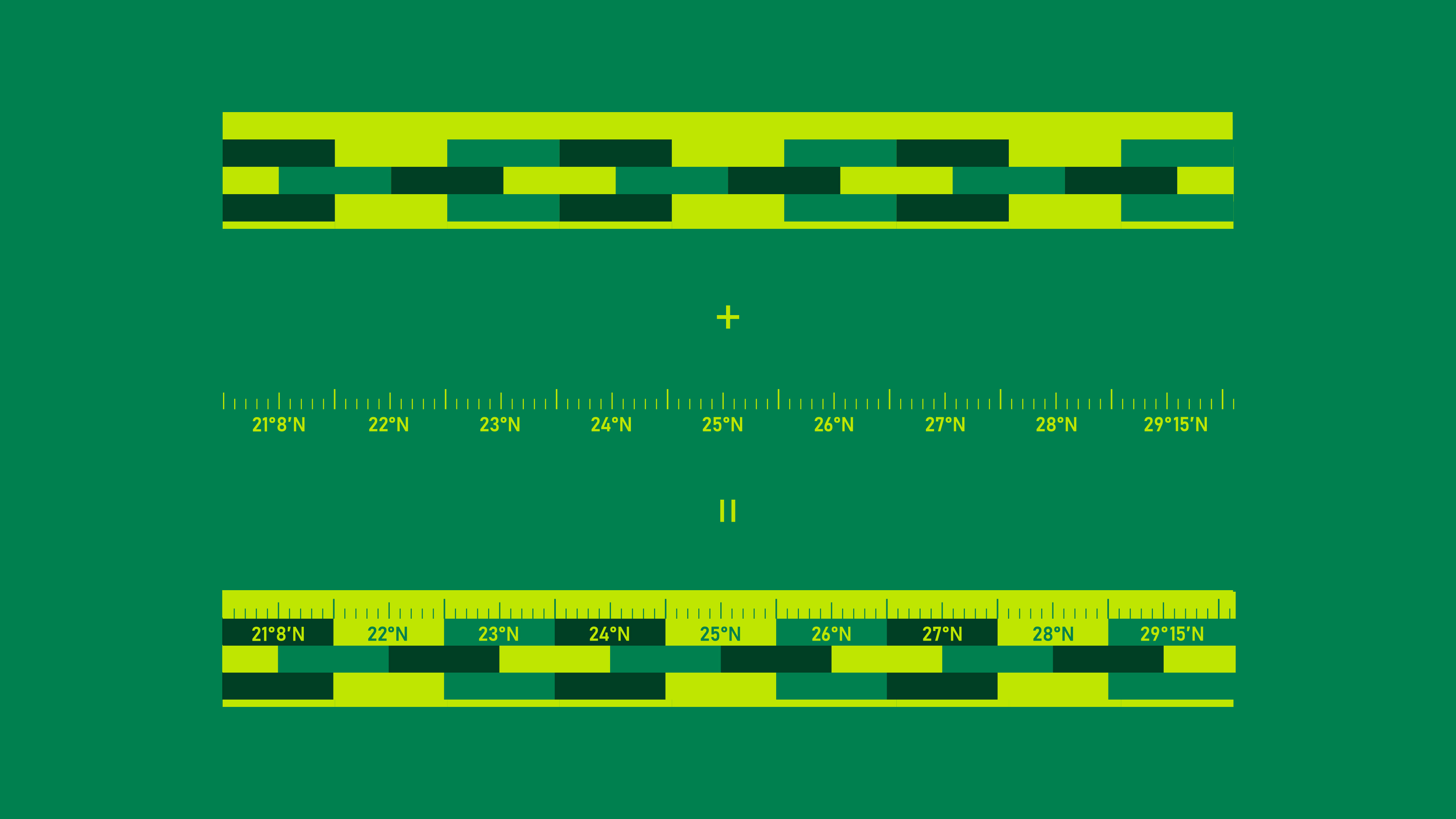

6、构建“纬度尺”辅助图形,将“地理科学”转化为消费者能感知的“价值符号”。

天锐灵动《决胜战略方法论》:辅助图形是超级符号的“战略触手”,其核心作用是将品牌战略拆解为消费者能够轻松理解和接受的视觉碎片。

对于云南蔬菜而言,关键在于从视觉层面将 “北纬 21°8′—29°15′”这一抽象的地理命题,锤炼成能够深深植入消费者心智的视觉认知锤,从而实现购买理由的可视化。

经过多次深入研究和层层设计,我们发现消费者对于 “尺子” 的本能认知是 “测量工具 = 品质标准”。基于这一认知,我们提出了 “纬度尺” 这一战略辅助图形。

纬度尺的本质,是将 “云南为什么产好菜” 的复杂推导过程,压缩成 “尺子→北纬+刻度→菜好” 这样简单直接的瞬间判断。

当其他竞品还在一味强调 “生态好、无污染” 时,云南蔬菜已经通过这把纬度尺,将战略层面的信任状转化为 “能摸得着的认知符号”—— 消费者购买的不再仅仅是蔬菜,更是 “经过地理纬度认证的好菜”。

7、符号化视觉体系构建:云南蔬菜的视觉语言转译与完美呈现

五、决胜IP:让“云菜吖”成为纬度密码的传播者

在当今竞争激烈的市场环境和同质化严重的市场中,品牌IP已成为品牌与大众互动、场景拓展、文化输出的重要驱动力,其重要性和战略意义不言而喻。

基于此,我们用“云朵+蔬菜”的组合,设计了云南蔬菜的IP形象——云菜吖:

萌系造型→降低抵触感:圆滚滚的云团、红扑扑的脸蛋,天然吸引小孩、消费者,手挎菜篮与家庭主妇建立同理情感纽带。

赋予人格化特质→赋予魅力:为IP注入善良、乐观积极向上的人格画像特点,日常表现风趣、话痨、友善。

-

可拓展场景→渗透所有接触点:作为代言人,能为品牌与大众进行互动沟通、能在终端当推销员、能充当科普专员、能做文创摆进超市、能出各类表情包,在社交平台刷存在感、能落地形成装置增加触达率。

显然,当竞品还在搞复杂的品牌故事时,云南蔬菜已经让“云菜吖”,把所有战略信息“用最笨的方法——重复、重复、再重复”打进消费者脑子:

下次买菜,看到“云菜吖”的笑脸,手就忍不住往云南蔬菜那边伸——这才是IP的真正威力:把品牌战略变成消费者的“条件反射”,充分与消费者互动,才能真正实现“心”品牌的架构和落地。

六、决胜体系:把“后台努力”砸成“前台信任符号”

云南蔬菜的品质认证体系,不是锁在文件柜的证书,而是把企业、基地、品种、科技、培训,拧成“好菜在云南”的信任放大器——让消费者看包装,就像摸到云南蔬菜的“品质底牌”。

1、品牌授权认证:把标准变成“带钩子的管理抓手”

云南蔬菜的认证授权,就是用“准入-管理-保障”三条链,把品牌牢牢抓在手里:

准入要过“铁门槛”:不是谁想贴“云南蔬菜”就能贴—必须在北纬21°-29°核心产区的优质企业、合作社,必须拿得出正规的土壤、水质、产品的“认证、检测报告”,必须符合协会制定的相关管理、抽检等管理制度,少一样都会“拒之门外”。

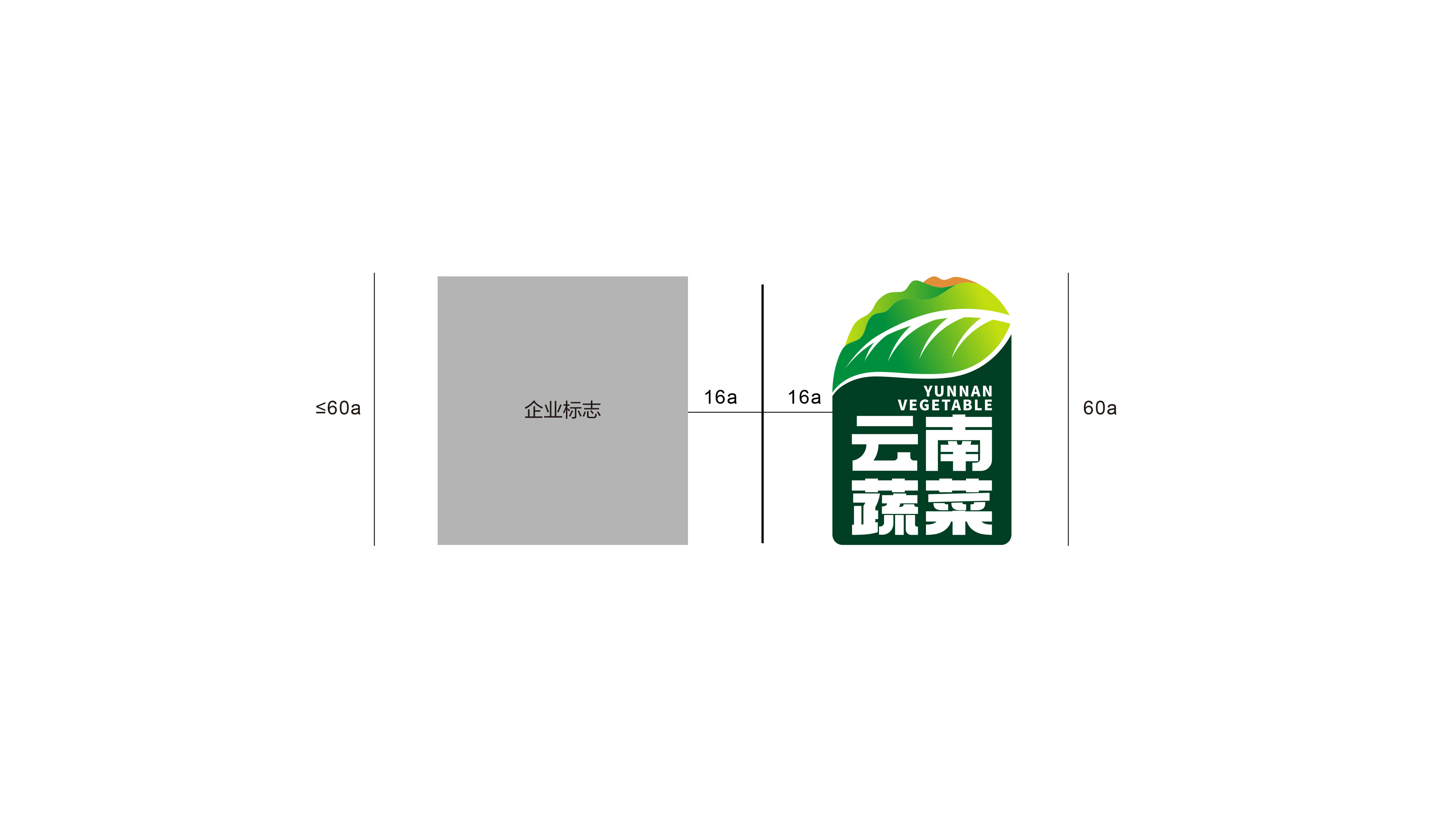

管理要搞“双品牌绑定”:所有授权企业必须用“自家牌子+云南蔬菜”的组合包装,就像给产品系上“地域安全带”——左边印企业名,右边印云南蔬菜logo,少一个字、错一个色,都不算数,确保消费者可以一眼认出正统的“云南蔬菜”。

信任要做“全链路可视化”:包装上的溯源码不是摆设,扫码就得看到“三件套”——种植者在地里浇水的视频、带时间戳的采收现场、农残检测报告的照片,就像给蔬菜开“直播”,从种到收全透明。

惩戒要动“真刀子”:红黑榜不是贴来看的——红榜企业年年奖,各种奖补优先给,黑榜直接把违规企业、基地的名字,连续在相关平台、官网公示3个月,让所有人都知道“这家砸了云南蔬菜的牌子”;如果连续两次上黑榜或者抽检不合格,永久摘标,且终身不准再申请。

核心就是一句话:让“云南蔬菜”的授权,既是荣誉证,也是紧箍咒——拿到的人得守规矩,不守规矩的人拿不到,拿到又犯规的,直接收回!

2、基地绑定纬度尺:用认证当“捆绳”,把散户编成“集团军”

战略要串成铁链,不能散成铁丝。

蔬菜种植户,正是这一股股松散的铁丝,很难形成管理,所以,云南蔬菜,必须通过标准,建立1000个优质供应基地,形成供应链体系,通过规模整合订单,通过订单倒逼标准和管理的落地。

基地认证搞“统一战线”:建立统一认证体系、共用育苗场,保证品种的统一、共用检测站,确保蔬菜安全、共用一套种植规范,通过集采降低各项成本,散户出地出力,云南蔬菜出品牌,规模及渠道企业进行定制化生产,共同开发云南蔬菜品牌和产业优势。

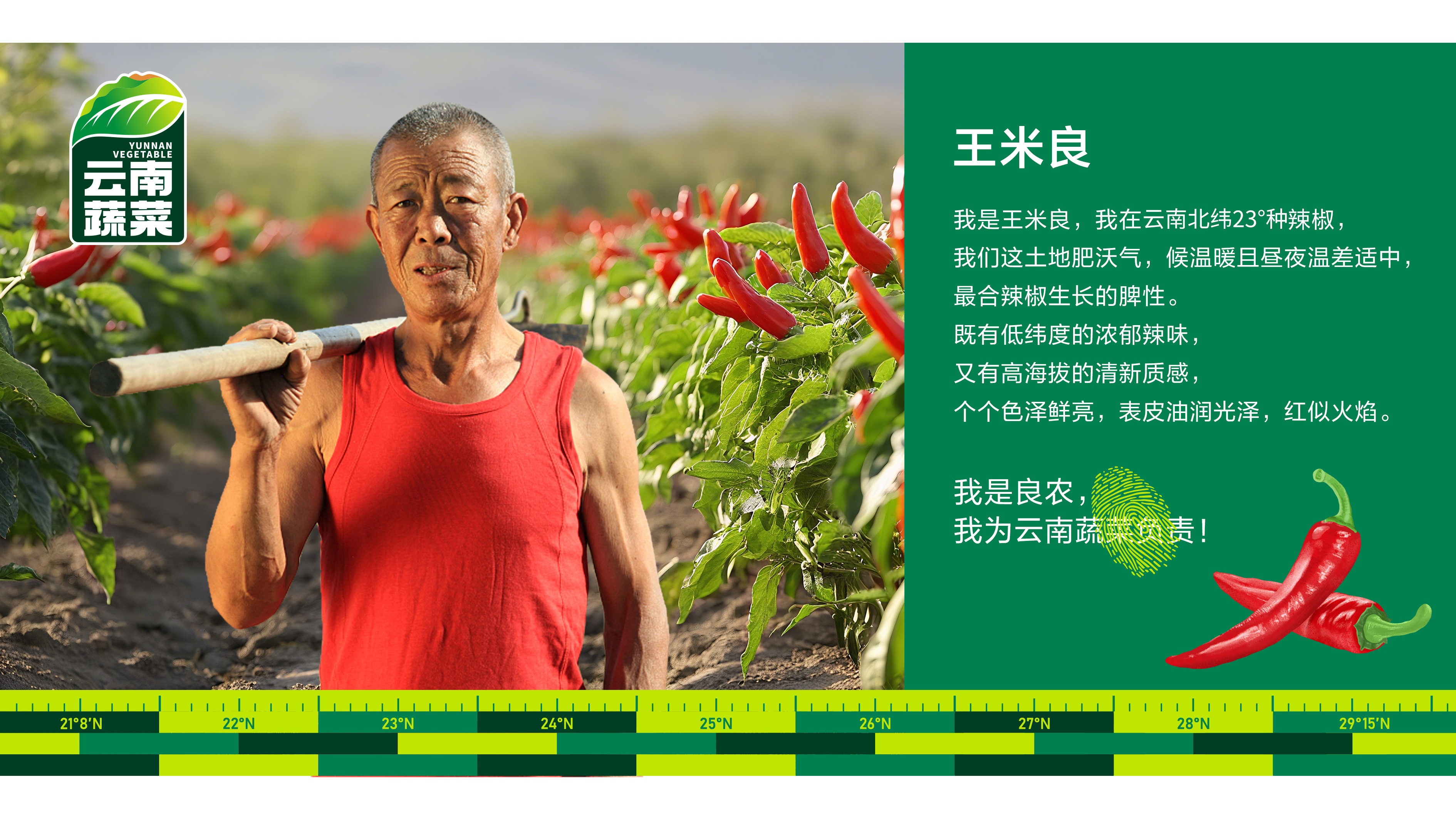

3、良农体系:把种植者变成“活的信任状”

天锐灵动认为“种植者为自己代言,品牌信任才落地”:用“人+符号+购买理由”三位一体,把种植者变成“会说话的信任状”,才是云南蔬菜的驱动引擎。

因此,建议云南蔬菜选拔1000个云南蔬菜良农代言人:通过“良农种植日记”,如“李叔的黄瓜:凌晨5点摘,露水还挂着”,将种菜细节转化为传播记忆点;让每棵菜都成“会说话的信任凭证”。

4、构建“三问三答卡”,与产品进行捆绑,实现叠加效应

① “为啥云南蔬菜好吃?——北纬21°到29°,生态好,菜才好!

山泉水灌根,云雾当被子,太阳给足劲儿,这地儿长的菜,自带一股子鲜灵劲儿!

② “怎么证明?——扫码,看菜农!

张婶在21°坡上摘秋葵,李叔在29°田头挖土豆,泥手擦汗的样子,比啥广告都实在。

③ “买回去怎么做?——按纬度来,准没错!

21°的菜(比如秋葵、空心菜):火力猛炒,脆得带响!

29°的菜(比如土豆、南瓜):慢火炖烂,绵得化渣!

5、选种体系:“四层筛子法则”

第一层——试种筛:组织授权企业和合作社,建立试验示范基地,与中国农科院、荷兰瓦赫宁根大学等10家机构签订“种源联合研发协议”,积极开展蔬菜品种的试验、试种,建立完整的科研-企业-市场的转化体系。

第二层——地理筛:用经纬度、海拔、年均温构建“云南蔬菜黄金种植带数据库”,只选在21°N-29°N、海拔500-2000米、昼夜温差≥10℃区域表现最优的品种,最终形成数据库。此外,凡在云南种植历史超过20年及以上的品种,自动纳入“数据库”, 组建“种源普查队”,用3年时间走遍云南129个县,对濒临失传的老品种(如丽江雪桃番茄)进行DNA测序、种子存档,并积极研究保护和开发政策。

第三层——市场筛:在沃尔玛、盒马等20家连锁超市,设立“云南蔬菜盲测站”,根据货架表现、运输损耗、终端售价接受度、消费者满意度进行测试,连续3次评分低于85分的品种立即淘汰。

第四层——基因筛:联合云南省农科院建立“抗逆基因库”,要求入选品种至少携带2种抗病基因(如抗霜霉病、抗病毒病),耐储运天数≥7天。

6、科研动作:“五个一工程”

① 重点项目“揭榜挂帅”:以云南省农业农村厅为主,联合商务、工业信息、财政厅等单位共同发布《云南蔬菜重大科技项目“揭榜挂帅”实施办法》,切实以“揭榜挂帅”方式强化有组织的科技创新、成果转化、优势资源高效利用。

② 每年一个突破性品种:设立1000万元科研悬赏金,面向全国农业院校征集“云南专属改良种”,2025年重点攻关“耐阴型高山娃娃菜”,2026年主攻“早熟型高原辣椒”。

③ 每月不定期检测:建立抽查机制,定期对授权企业、合作社、基地展开不定期抽检,以确保云南蔬菜产品的安全靠谱。

④ 每季度一场种企比武:在昆明举办“云南蔬菜擂台赛”,现场比拼发芽率、亩产、商品率,获胜企业、基地、农户可获得一定的奖补,并享受协会平台流量倾斜。

⑤ 设立云南蔬菜创新奖:不是搞“锦上添花的荣誉”,而是把“创新”变成“品牌资产的增值引擎”——每年从授权企业里,硬碰硬选出10个“能让云南蔬菜更值钱”的优秀项目,和10个“带大家往前跑”的代表人物,用实打实的激励,让“创新”比“违规”更有甜头。

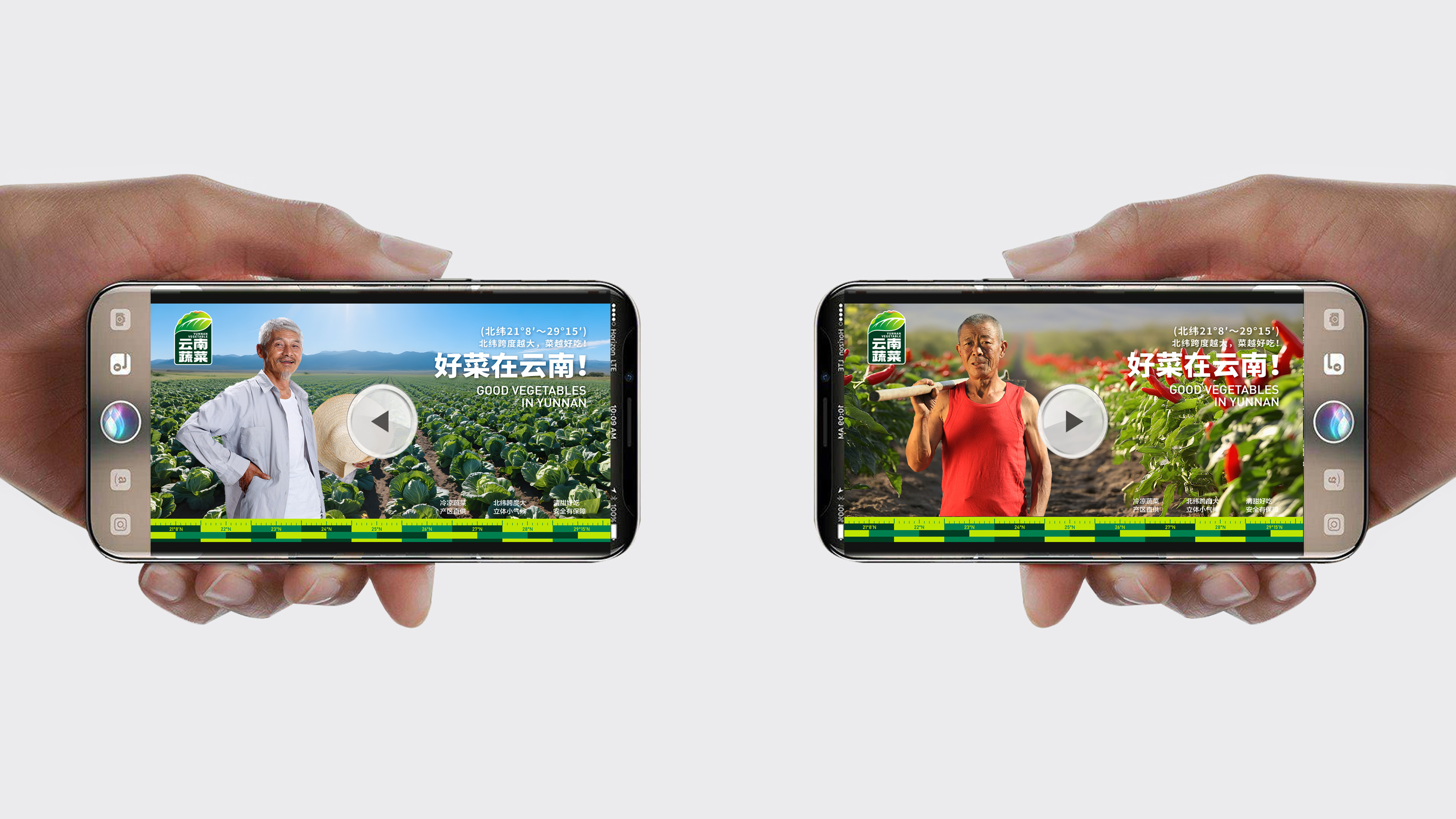

七、决胜传播:以情绪价值全面赋能云南蔬菜

在当下的中国市场,情绪价值对于品牌而言,已然成为能够穿越市场周期的“硬通货”。

从马斯洛需求层次理论来看,情绪价值贴近需求塔尖,它对应的是社交与认同需求,背后折射的是生活方式的追求、圈层优越感的体现以及审美趣味的共鸣。

如今的消费领域,消费力等同于话语权。其中,中产女性已成为消费端最具影响力的群体 —— 近十年来,她们主导着消费审美与风尚的走向,几乎所有品牌都在围绕这一群体进行战略重构,所以,云南蔬菜必须要让这部分核心消费者,感知到云南蔬菜不仅是在售卖产品,更在传递情绪价值,只有如此,云南蔬菜才能从“你产我产大家产”的同质化沼泽里突围而出,才能从一个单纯的 “地理标签”,跃升为有血有肉、富有灵魂的真正品牌。

基于这一思路,我们在 “好菜在云南” 的核心定位基础上,通过将产品卖点融入情绪价值的传递中,完成了云南蔬菜区域公用品牌传播工具的设计。

八、终端决胜:品效合一,构建从认知到溢价的终端传播闭环

终端不仅仅是卖菜的地方,也是讲故事的地方,更是让消费者“摸到、尝到、记住”的体验馆。

天锐灵动帮云南蔬菜构建了 “决胜 + 重复” 的战略架构,并将其细化为 “四步走落地工具”。通过精度化的操作实施,将云南蔬菜 “北纬跨度大” 的核心优势转化为全民共识,在精准阻击竞争对手的同时,助力实现终端的溢价销售。

▌第一步,占领超市决策场景,把“云南蔬菜体验馆”变成“必买场景”

1、悬挂“鲜度钟”,让消费者看到“新鲜是被认真对待的”

在专区中间悬挂“鲜度钟”,表盘分3圈:内圈红色数字显示“距采收小时数”,中圈白色字标“最佳食用期”,外圈绿色字标注“距采收小时数”、“北纬跨8°,一个纬度一个味”。

2、构建以纬度为主的专柜设计体系

在货架里面,穿插话术,通过有趣的话术,突出云南蔬菜产品的独特性:

“29°云南土豆,粉面是冻出来的”

“21°云南黄瓜,脆是晒出来的”

“北纬跨8°,一个纬度一个味”

▌第二步,破局产品同质化:依托纬度带差异分层开发特色品类矩阵

将“北纬纬度”全面渗透产品,破解同质化问题,比如:

产自北纬24°,绵密软滑优质蔬菜!

产自北纬29°,耐储粉糯优质蔬菜!

▌第三步,导购全面销售标准化,把“纬度话术” 变成“条件反射”

1、建立导购销售话术体系,让品牌落地有效

“导购就是云南蔬菜在终端的代言人”,建立“3句必说”培训体系,充分说清楚——“好菜在云南的核心密码”,给每个导购发“话术卡”,要求每天练3遍,内容:

① 拿起菜时说:“这是产自云南北纬21-29°的菜,生态好,菜才好。

② 称菜时说:“你看这菜,23°长的,光照足,炒着香”(根据实际产地换度数)。

③ 递菜时说:“扫码能看种菜的人,如果不好吃,我们马上就能找到他”。

2、为导购服饰植入品牌信任放大器

想象一下:穿杂牌衣服的导购,和穿统一绿围裙的导购,谁更像“靠谱卖菜人”?

① 围裙标注“卖云南菜、赚干净钱”,增加导购的荣誉感,提升消费者的信任感。

② 帽子+绿色围裙+规范着装,暗示“我们是正规品牌,菜源、服务都有标准”——把“专业度”穿在身上,让顾客放下戒备,主动靠近。

一句话总结:

导购的衣服,不是“工作服”,而是“云南蔬菜品牌战略武器”—— 把符号、资产、信任状打包成“可穿戴的传播体”,让每一次终端接触,都变成“品牌洗脑时刻”!

▌第四步,购物袋+文创袋的“视觉增效”执行

透明购物袋,正面印“好菜在云南”,增加广告触达率,买菜就送。

文创袋+北纬21°— 北纬29°的介绍及蔬菜特点,实现核心卖点及文化的传播,单次消费满100送。

总结:

-

当其他蔬菜区域公用品牌还在“王婆卖瓜”式吆喝时,云南蔬菜早已用“北纬跨度越大,菜越好吃”这个大众秒懂的核心卖点,给“好菜在云南”的战略装上了“心智引擎”。

-

未来,消费者买蔬菜会下意识找包装上的纬度标签——看到“21° 脆”就想起云南秋葵的鲜爽,看到“29°绵”就联想到云南土豆的粉糯,清清楚楚知道“云南蔬菜好在哪里”。这不是凭空而来的认知,而是品牌资产日复一日的沉淀:从良农按手印的信任状,到“金梯田奖杯”背后的创新力;从红土梯田的超级符号,到“违规就摘牌”的铁规矩…… 每一环都在给“云南蔬菜”的牌子攒底气。

-

2025年8月7日,云南蔬菜区域公用品牌正式亮相,与会的领导、嘉宾、企业一眼就看懂了这套“既讲清价值,又守得住信誉”的打法——这不是一个空洞的口号,而是一套能落地、可积累的品牌战略系统。

-

“云南蔬菜”这张金字招牌,也必将在云南省农业农村厅掌舵、云南省蔬菜行业协会的护航下,带着生态禀赋、优质产品,把“好菜在云南”的必然结果,端进更多人的饭碗里。

注:本文已经进行网络注册备案版权,请勿抄袭侵权,转载请在文章前注明作者及出处,感谢! 案例关键词:云南蔬菜,云南蔬菜区域公用品牌,蔬菜区域公用品牌策划,蔬菜品牌策划,蔬菜品牌设计。

更多观点和咨询

更多观点和咨询 更多交流和咨询

更多交流和咨询 鲁公网安备37039002000719号

鲁公网安备37039002000719号